哈佛商学院的“时间战场”:一个创业者的24小时精密方程式

谁是浩特?请参考下图

作者:黄大爷

“晨光尚未刺破波士顿的雾霭,咖啡机的蒸汽嘶鸣已撕裂寂静。6:00整,我像精准的机械臂弹离床垫。40个俯卧撑,肌肉纤维在计数中绷紧如弦,身体快速起伏带来的风声与咖啡滴滤声构成二重奏。冰镇水滑过喉管的冰凉感,是唤醒意识的最后一道开关。”

哈佛商学院(HBS),这座全球商学教育的灯塔,以其严苛的学术标准和独特的案例教学法,吸引着无数精英前来求学。无论是为期两年的MBA项目,还是针对高层管理者的GMP(General Management Program)、AMP(Advanced Management Program),抑或是专为企业家和家族企业传承设计的OPM(Owner/President Management),每个项目都如同一场时间的战争,考验着学生的智慧、毅力和自律(全部项目均能获得哈佛大学,哈佛商学院双重校友资格)。

在这里,我们将走进一个创业者的24小时,揭开哈佛商学院生活的神秘面纱,感受其高强度节奏与保持训练,积极社交的“还过得去”的平衡。

我在哈佛商学院有两个专业:

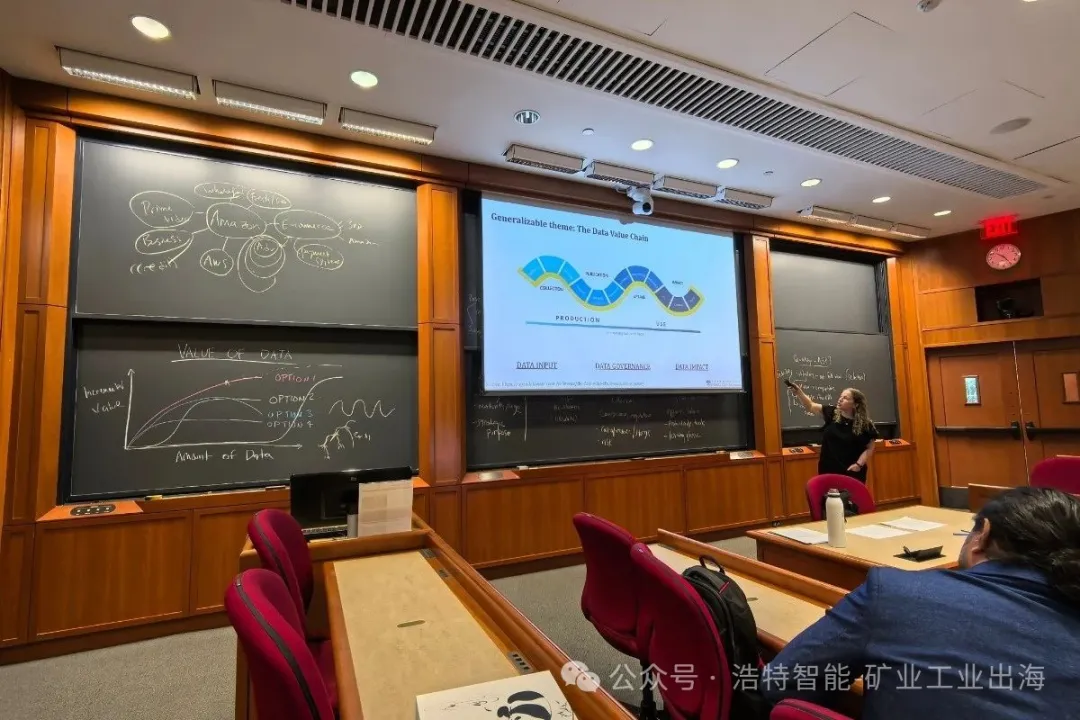

① 商业分析,Harvard Business Analytics Program,融合AI,数据科学在商业中的应用(以下是该专业在校1天的节奏);

② GMP,今年8月开启。

哈佛商学院提供多个校友资格项目,满足不同职业阶段的管理者需求:

|

|

|

|

|

|

希望全面提升管理能力的专业人士; 年轻人,毕业年限: 3-8年 |

|

|

|

15-20年经验的高层管理者; 创业者 |

|

|

|

20年以上经验的资深高管 500强高层管理者 |

|

|

|

营收1亿美元以上的企业家 |

|

浓黑的咖啡在马克杯里旋出涡流。指尖敲击键盘的节奏,是给当日战场的布阵图:“完成印度尼西亚某金矿并购财务模型和Farm-In投资协议优化”、“准备津巴布韦金矿的排他性投资谈判框架”、“19:30澳大利亚选矿业务合伙方的电话会议”——创业者的To-do list永远带着硝烟气。

屏幕蓝光映亮瞳孔。中国团队正在晚餐时间头脑风暴,跨洋会议压缩成15分钟高效简报。“转换价格不同,增加关税变量”,我的声音透过电波,与八千公里外的筷子触碰碗碟声重叠。时差是天然的时间折叠术。

食堂各个小圆桌上,牛油果沙拉旁摊着某互联网巨头不当数据采集行为引发全球修订数据隐私法的案例(通过购买习惯的长期监测数据,预测用户是否怀孕或准备怀孕……AI时代,若缺乏隐私保护机制,人人都在裸奔)。英语和其他五国语言在餐盘碰撞间交锋(6人一个学习小组):“太可怕了,以后我们最好只用现金,不能在互联网各个平台和APP留下痕迹”巴西同学用叉子敲打地图,奶昔杯凝结的水珠在桌布洇开深痕。在这里,早餐是思维的角斗场(硬性要求:早餐是同学之间的讨论课,60~90分钟)。

教授被围堵在讲台前。我抽出昨晚标注的疑问,在矿业的某个技术应用中,逻辑回归算法做好了正则化和超参数微调后,为什么对矿物品味的探测和预测还是有巨大的差距?如同宇宙文明留下的黑暗森林谜题。他笔尖划过草稿纸:“这里需要引入三体人视角。”

大模型实际应用案例突然转向RAG和大模型微调对很多企业都极为陌生。冷不丁,教授的目光像质子般锁定我:“作为CEO该如何破局?”喉结滚动的声音在死寂中放大(这就是哈佛商学院的Cold Call文化——在不经意间突然提问没有准备的学生)。90分钟稳坐课堂的膀胱保卫战与脑力绞杀的叠加态,是哈佛课堂的基本法则。

哈佛商学院会在一些课邀请案例的主角到场或远程参与课堂讨论和沟通。这次是Moderna的人工智能项目负责人Brice。

数字化转型的成功率非常低, 总部位于新加坡的DBS银行, 作为一家全球领先的银行,数字化旅途从2014年开始,也经历了失败,但种下了数字化的基金。在大模型时代,这颗数字化的种子发展了繁茂的森林。

从案例到课堂讨论,抽茧剥丝,复盘DBS在银行业严苛的监管规则下如何通过成功的事实数字化转型并实现突围和领先。

三明治在齿间挤压变形时,墨西哥同学正用全息投影展示医疗AI伦理框架。番茄汁滴在衬衫上,像一枚荣誉勋章。

VINCI作为一家全球领先的工程承包商,如何做到保持创业公司的敏捷运营状态(多达4000个以上的独立运营单元)?

如何在AI时代成功的拥抱AI?并成功应用大模型开发了管网自动工程设计系统,将城市管网的设计工作时长从数月降低了几个小时。

是什么隐形力量和企业文化帮助这样一家工程巨鳄实现敏捷的数字化转型?

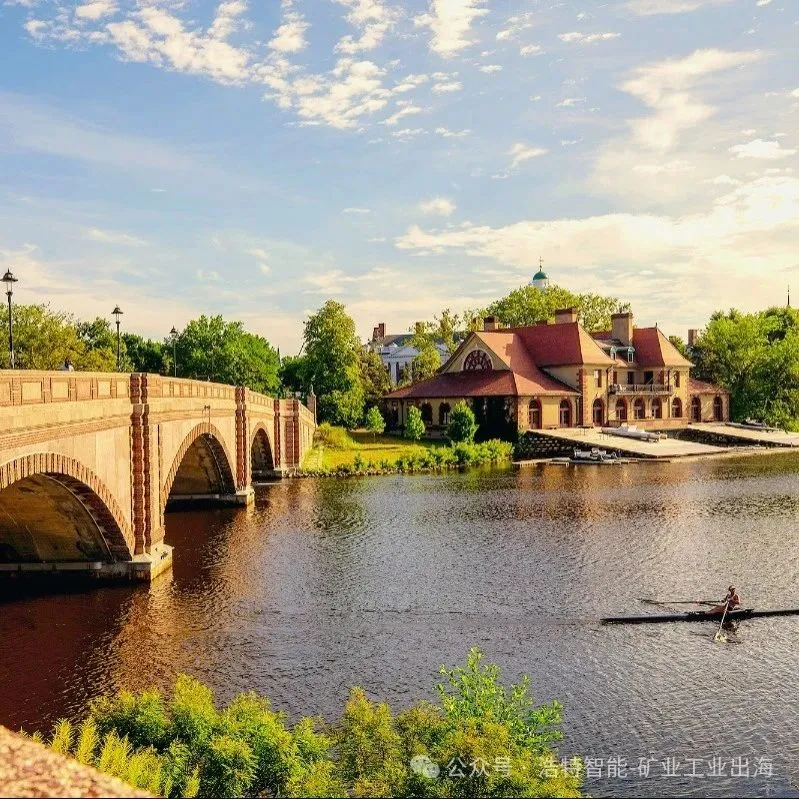

狂奔过走廊。手机贴在耳畔下达指令:“印度尼西亚铝土矿联合开发的估值模型第三页重算!”玻璃幕墙外,哈佛赛艇对正切开水面,与我奔向教室的身影构成蒙太奇。

跑步鞋的印记,沿着查尔斯河从哈佛到MIT,做一个简短的往返。河风裹挟水腥味灌进肺部,像给过载CPU强制散热。配速表数字跳动:每提升0.1,就离昨日极限更近一步。

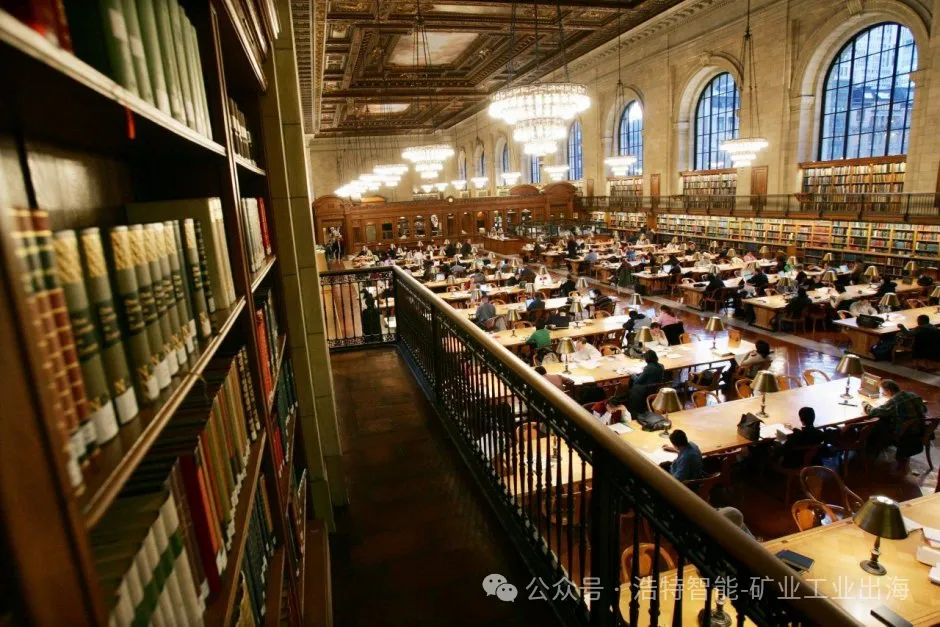

图书馆穹顶下,案例材料在桌面堆成微缩城市。钢笔尖刺破纸页的沙沙声和利用大模型提取关键信息的CUP燃烧的二重奏中,明日课堂的攻防策略正显影,在这里,预习是生存战备。

寿司转盘旁坐着MIT量子计算博士。波龙油脂在舌尖融化时,他展示的算法模型让餐巾纸变成演算稿。“我们可以用占用算力更少的高级算法解决验证瓶颈”,清酒盏碰撞出合作的火花。哈佛的晚餐桌,是资源重组加速器。

降噪耳机隔绝世界。文献的字句在视网膜灼烧,能量棒甜腻的味道与咖啡因在血液里缠斗。当最后一行批注完成时,腕表指针的移动像慢镜头——时间密度在此刻达到临界值。

视频会议窗口在黑暗里浮着微光。北京朝阳区和成都金融城的晨光透过屏幕漫进书房,团队年轻的面孔上跃动着希望,我的回应与波士顿午夜的钟声同步敲响。

补剂药板发出脆响。窗帘隔绝了查尔斯河的星光,运动手表显示深度睡眠预测:3小时42分。足够在意识深海完成记忆重组。

当传说仍在渲染凌晨四点半的图书馆神话时(假的,只有一个图书馆可以通宵,其余都关的很早),真正的哈佛“苦行僧”早已参透时间本质,精准如原子钟的作息,才是智识文明的曲率引擎。在这里,每一分钟都在裂变:

冷萃咖啡因催化决策力,

俯卧撑计数训练意志熵增抗性,

跨洋会议实现时空折叠,

课堂发言是思维丛林的黑暗战役。

没有灯火通明的苦修假象,只有把24小时锻造成钛合金的精密法则。

当晨光再次漫过查尔斯河,咖啡机蒸汽将准时升腾——新的时间战场已开启。

哈佛商学院的一天,是时间的艺术,是对“自虐”(超过了自律)、效率和卓越的追求。在这里,学生们学会了如何在高强度的环境中保持平衡,如何在压力中寻找机遇,如何在挑战中成长。无论是MBA的全面培养,还是GMP, OPM的创业者和高管专属课程,哈佛商学院都为学生提供了通往成功的舞台。

哈佛商学院的“时间战场”虽艰辛,但正是这种艰辛,铸就了哈佛人实现“自我进化”的飞跃。

X

欢迎来到浩沃特!